二度と――私の目の前に、現れてくれるな

再びあったその日に

風宮香

十一月初旬。

連休初日の萩は、寿ぎに相応しい秋晴れになった。

清々しい空気が、今日の主役に似合っていると思う。

三十路を一番のりで迎えた伸から「身を固めるよ」と、挙式の連絡があったのは半年前だ。

目の前で、かつて一緒に戦った仲間である伸が、指輪の交換をしている。

終わると、花嫁の白いベールをゆっくりと挙げて、誓いのキスを贈る…。

チャペルの中は幸せに満ちていて、どの顔も微笑みをたたえていた。

もちろん、隣にいる遼も秀も、そして私も。

ただ――傍にいないもう一人の仲間のことを考えると、今日という日に似つかわしくない気鬱がわき上がる。

会ってしまうことは、予想していたことだ。

平静で乗り切らなくては。

そう決めてきていた心を、もう一度確認してから、花嫁と花婿の退場を見送った。

式が終わると、披露宴会場へと移動となる。

扉から参列者がどんどん溢れ出る。さすが毛利家と言わんばかりの人の多さで、途中で遼達とはぐれてしまった。

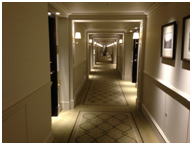

どうせ会場で合うだろうと、気にせず人の流れに乗って足を進めると―数メートル先の廊下の角に、見たことのある人影があった。

二年ぶりに見る当麻は、ブルーグレーのスーツを洒脱に着こなし、その長身と独特の髪の色とも相まって、周囲の注目を集めていた。

目にした瞬間に、息が止まる。

――かつて恋人だった男

「よぉ、久し振り」

悪気もなく向けられた笑顔に、心臓がびくりっと跳ねる。

遅刻ギリギリで参列した当麻は、チャペルの入口近くの席で先に出られたのだろう。そして、私を待っていたようだった。

「ああ、久し振りだな」

現実で逢うのは………久しぶりだ。

思い出の中の姿とは、少し異なる当麻。

実際に目にすると、二年という時間の流れを感じる。

別れてからも、思い出さない日はなかった。

朝、隣で眠ったままの顔がだらしなく緩んでいる顔。

垂れた目尻をさらに下げて、笑う瞳。

隠しもせず欲情を告げる視線。

思い出す回数が増える度に美化されていったのか。

一緒にいれば、見たくないと不快に感じる時もあった顔なのに。

離れてしまうと、見たくて触れたくて、たまらなくなった。

別れても、想っていた。

何故、私のものではないのだろうとまで考えてしまう――自分から別れを切り出したというのに。

それほどに恋しかった相手が、目の前にいる。

心臓がこれ以上跳ねるのを抑えるために、美しい庭園で有名なホテルの窓の外を見入ったふりをして。なに食わない顔で、世間話をすることしか出来ない。

「元気そうだな」

「まぁな」

結婚式だという事実が、どういった態度でのぞむべきかという術を与えてくれる。

そうでなければ――きっと、逃げ出してしまっていただろう。

「二人の出会いは聞いているか?」

無難な話題をふり、これからの宴でも明らかになる話で間をつなげようとする。

「ああ、華道だか茶道だかの家元からの紹介だって。毛利家の嫁にふさわしい。お前の彼女もそんなんか?」

想い人に『彼女』の話を聞かれるのは、愚劣極まる。

しかし、正直にいないと告げたくはない。

当麻と別れてから、女性と付き合った方がいいのかとも考えたが、行動には出られなかった。

「香道だそうだ。伸の人脈は広いな。しかもパラグライダーが趣味だというのだから、なかなかに楽しそうな奥方になのだろう」

不自然に噛み合わない会話は、居心地は悪い。

だが、今の自分達には仕方がないことだ。

「で、お前は結婚しないのか?」

話したくないと匂わせているのに、その気持ちを無視して訊ねるのはさすがだとしか言いようがない。

先程の質問よりも、更に答えたくない。

理由は―会話の先にある話『当麻は結婚したのだな』との事実を口にしたくなかったからだ。

左手の薬指につけている指輪に、会ってすぐに気づいていた。

息が止まるほどに驚いたのだ。いや、本当に止まった。しばらく息が吐けなかったのだ。

伸のように式に友人を招くことなく、当麻は結婚していたのだ。

形式にこだわらないヤツだから、入籍だけの事実婚かもしれないが。私は知らなかった。もしかしたら、遼たちは知っているのだが、気を使って教えなかったのかもしれない…。

私の返事を待つ、無音の時間が流れる。

不自然な間に負けて。

「……彼女はいないし結婚もしない。お前は結婚したのだな」

聞きたくない、認めたくない事実だから、殊更に確認してしまいたくなるということは、在る。

「あ、これ?」

当麻は指輪のはまった手を、ひらひらと動かす。

その動きで生まれた金属の輝きが、癇に障る。

「これは女避け。面倒だろ?」

「そうなのか」

結婚したわけではなかったのか。

ほっとした心情を顔に出さないように、無関心、無表情を極力装う。

ちょっとでも嬉しそうな顔を、当麻に見られたくない。

そう思っていたのに、見透かされたような言葉を投げつけられた。

「なぁ、征士。やり直そう。いや、やり直したい」

「無理だな」

反射的に出たのは、本心だ。

「羽柴当麻」

ゆっくりとかつての恋人の名前を呼ぶ。

「二度と目の前に現れない、と約束をして別れた。伸の祝いの席だ、反故にしたと言うつもりはない。だが、今後も会うつもりはない。伸の祝宴だからといっても、余興にしては質が悪いぞ」

これは用意してあった言葉。万が一、当麻が復縁を口にした時のために。

「でも、お前だって――」

「お、いたいた。そろそろ入ろうぜ」

「久しぶりだな、当麻」

ゆっくりとこちらに歩いて来た遼と秀に追いつかれ、声をかけられた。

二人に助けられて、したくない話をせずに済んだ。

胸を撫で下ろし、披露宴会場へと足を踏み入れた。

私達の席は高砂の近くにあり、伸の気遣いで大きな円卓に秀と遼を間に挟んで私と当麻の席となっている。

離れているから、会話を交わさずに済むのが有難かった。

だが…。

目のはしでは自然と追ってしまう。

意識しないと、絶え間なく飲んでいる姿が視界に何度も入って来てしまう…。

目の前で進んでいく披露宴を映像のように感じながら、こんなにも心をざわつかせる相手のことを考えてしまう。

本当に。誰よりも想っている。

ずっと、一緒に在りたいと願った。

社会的に認められなくとも。家族が悲しんでも。

当麻と共に生きるという、己の幸せを思い描いた。

でも――当麻は違ったのだろう。

二人で過ごす時間に飽きるのか、嫌気がさすのか、当麻は一緒に暮らしている部屋から、一定期間消えるのだ。何も言わずに。いや、言えなかったのかもしれない。

私では、満たされない何があるのだろう。

心の奥底で、当麻は何を求めていたのか。

消えたままであれば、それでも良かったのに。

また、フラリと私のいる場所に戻ってくる。

当麻の真意がわからない。

虚しさや寂しさに負けて、一度ならずに訊いた。

私に何か出来る事はあるのか、と。

答えは『征士はそのままでいてくれればいいんだ』という。

何も出来ず、変わらずに。月日だけが流れ。

積み重なったのは、当麻にとって不毛である己の存在への嫌悪だけだった。

同じ状態のままで、時を重ねる事は不可能だと強く考えるようになったのだ。

だから。

二度と――私の目の前に、現れてくれるな

そう別れを告げた。

付かず離れず続いた年月は十年にも及んだのに、当麻はあっさりと了承した。

これからも私は当麻だけを想い一生を過ごすだろう。

でも、彼には寄り添い幸せに生きられる相手を見つけて欲しかった。

私に対するような気安いだけの関係に逃げず。ふらふらと不安にならずに、安心して生きていけるパートナーを得るべきだ、と。心からそう願い、当麻の幸せを祈ったのだ。

二度と現れてくれるなとの願い通り、今日まで当麻が会いに来ることはなかった。

仲間の結婚式という特別なことがなければ、再び会うことなどなく、終わったはずだった。

『やり直したい』と言った気持ちは本当だろう。

嬉しくないかと問われれば――正直、嬉しい。

私を忘れていなかったのか、と。

共にいない時間の中でも、思い出してくれていたのか、と。

だが。知られる訳にはいかない。

同じ過ちを繰り返すのは、愚か者とそしられる行為だ。それは、当麻には不似合いだ。

当麻も、伸のように女性と結婚するべきだと思っている。

私ではできないことに、当麻の幸せがあると考えたのだ。

社会的に、婚姻という形で伴侶と共に歩むこと。それなのに、ひな壇の花婿の席に座る当麻を想像すると、いいようのない闇に包まれる。その席に座るべきだと、考えているのに。友人として招かれるかもしれない、その未来の披露宴で。伸に向けるのと同じような祝福の微笑をたたえ、青い瞳を真正面から見る事など出来るだろうか。――いや、出来ない。

しっかりと企画された進行に基づき、何事もなく宴は幕を閉じた。

伸の人柄を感じられる細やかな気遣いのある内容と、花嫁にまでサプライズを用意して泣かせる演出は周囲まで感動させた。

出席者みなが、いい式だったと口をそろえるだろう。

新郎新婦に見送られて披露宴会場を後にすると、泊まり客である私達は、一旦ホテルの部屋に戻ることにした。

私と遼が同室。

斜め前の部屋に、酔いつぶれた当麻が秀と部屋に入って行った。

「先に二次会の会場に行ってるな。征士も後で来るだろう?」

遼はカメラを手に出ていく準備をして、早々と部屋を出ていった。

二次会はホテル近くのお店を貸し切りになっていて、その会場の下見をしたいという。

式からずっと専属のカメラマンがいるのだが、自分でも取りたいと思うのはプロであり写真好きの遼らしい。

披露宴の時も、席を立っている時間の方が長かった。

「ああ、後で行く」

そうは言ったものの。

出ようかどうしようかとしばし迷っていると。

RRRR RRRR

軽い呼び出し音で内戦電話がかかってきた。

「はい」

「征士?いてよかった…秀が二次会に出てってさぁ〜、気持ち悪くて………水買ってきてくれ」

飲んだくれたツケを払っている酔っぱらいからのSOS。

「部屋の冷蔵庫にあるであろう」

「全部飲んで、吐いた………」

二次会に行きたくなかったのは。

新婦側の友人から声をかけられたくないこともあるが、一番の理由はもう当麻に会いたくなかったからだ。先程の話をされたらたまらない。

コイツが二次会に出ないのであれば、水を届けてから出られる。

上の空だった披露宴のお詫びがわりに、ゆっくりと伸に祝いを述べる時間が持てる。

そう思って、自室の冷蔵庫に入っているミネラルウォーターを持ち、斜め前の部屋のドアをノックした。

待ち構えていたかのようにすぐに開けられたドアの後ろには、当麻が立っていて。

差し出したペットボトルではなく私の腕を掴んだ。

立てない程に酔っていたのは、演技だったらしい。

掴まれた腕をぐいっと引っ張られ、部屋に引き込まれる。

触れられている腕を振り払えないのは――なんの未練なのだろう。動けない。

「別れようと思った理由はなんだったんだ」

今更、それを訊ねるのか。そう思わずにはいられない。

泥酔ではないが、やはり酔っているのだろうか。

だが、それで納得するのならば、付き合うしかない。

「お前がふらりと居なくなるからだ」

「浮気してた訳じゃないぜ」

「そんなことは関係ない。そういう理由ではない」

「んじゃ、はっきり言えよ。現れてくれるな、なんて言い方じゃなく。もう嫌っても憎んでもないって程に愛想がつきたって。関心がなくなったって」

「そう言えば、納得するのだな」

嘘は苦手だ。今でも想っているのだから。

だが、同じことを繰り返さないために。自分とお前のために――虚を口に出す。

「何とも…想っていない。もう関心はない」

「嘘だな」

くくくくっっと喉の奥で笑われた。

「もう諦めようぜ、征士」

掴まれたままの腕を更に引かれ。抱きしめられるようにして、ドアに押し付けられた。

「この気持ちを諦めるんじゃなくて、諦められないのを諦めるってこと」

酔っぱらいの戯言かと思っているのだが。

頬が触れるほど近くにある蒼い双視は、真剣な色をしている。

――私の大好きな蒼…。

「俺は…征士のことを想えば想うほど、自由がなくなるような気がして、あがいていてたんだ。お前のせいじゃないのは分かってる。自分で自分を縛ってた。それが嫌で、わざとふらふらしてたんだ。征士を不安にさせてるのも、なんとなく解っていたけど止められなかった。自分のせいだから、別れを言われて引き下がった」

どんどん体重をかけて私に密着してくる当麻は、ずるい。

その重みと一緒に、必死に閉じようとしている心の扉にも圧力がかかる。

すぐ傍に香る当麻の匂いが、あまりに懐かしくて。

抱きつきたくなるのを必死で我慢する。

「今日あって何にも感じなかったら、別れたままでいいと思っていたけど。やっぱり無理だと分かったから諦める」

「諦めの悪い男ではなかったのか」

「だから、随分と時間がかかっただろ?」

付き合って十年、更に別れてから二年。確かに、短くはない時間だ。

「もう俺は、窮屈でも不自由でもなんでもいいから、征士の傍に居るよ。

ずっと居るって誓える。本当は不自由なんかじゃないんだろうな。怖かっただけか……」

独り言のように呟きながら、己だけで納得する当麻を、嫌いになれたらどんなにいいのだろう。

「そんなお前と、私は一緒にいるのか……」

「だって、征士は俺のこと今でも好きなんだろ?」

当麻が左手を私の目の前に持ち出し、にやりと笑った顔を作る。

試されていたのだ。

そして私の想いは知られている――ひどい話だ。

半年前から、今日のために必死で平静さを保つ訓練をして来たというのに、最初から役に立っていなかったのだ。

「彼女がいるとか結婚する予定があるとかなら、身を引くけど。そうじゃないだろ?もう離れないから」

当麻は背に両手をまわし、ぎゅっと抱きしめてきてしばらく体温を感じていた。

そして、ゆっくりと身体を離し、自分の左手の薬指にあった指輪を外した。

その指輪を、私の左手の薬指にはめた。

「おそろいは後で買おうな」

言いながら、花嫁のベールを挙げるように、私の癖のある前髪をかき挙げ。唇に優しく触れる――誓いのキスだとでもいうかのように。

そして。二度三度と軽く触れてから。

二年の空白を埋めるように、遠慮なく吐息を奪い合う様な激しいキスになる。

覚えている感覚。

濡れた舌に口内を犯されて背筋がゾクリと仰け反り。

もっと何かを欲しくなって、当麻の長い舌を追いかけると、舌裏を愛撫されて力が抜ける。

「…っ………」

立っていられなくなりそうな身体を、支えられて。

「もっと欲しいけど。何時帰って来るか分からないからな…」

二次会が終われば、秀が帰って来る。

こんな状態を、見られる訳にはいかない。

「この先は東京に戻ってから、たっぷりと。一月遅れの誕生日プレゼントにもらうわ」

まだ荒い息を吐きながら、当麻が決めつけた。

「焦らしプレイもいいだろ?」

本当に。

こんな男でいいのかと、一瞬考えさせられる。

だが、仕方がない。

この想いはずっと変わらなかったし、

これからも変わらないのだから…。

にやりと笑う当麻に。

今の私にできる精一杯は。

息を整えてから。

呆れた顔で。

『馬鹿者』と言うことだけだった。

(終わり)

珍しく(?)ヤッテいないお話w

2015秋のスパークで当麻さんの御誕生日祝いで、無配させていただいたお話です!!

じるさま、その節はお世話になりましたん^^ありがとございました!!!

2016.01.29